ペンギン百科、水族館レポート、施設検索などペンギン情報が盛りだくさん!

タイムマシンでひとっ飛び!ホシザキのルーツを体感しよう

どうやって氷をつくる?食器を洗う?ホシザキのヒミツを大公開!

野菜や果物をキャッチ!ゲームで遊びながら食のコトバを学ぼう。

サカナのこと、どれぐらい知ってる?お寿司ネタをキューブがとことん解説!

キューブの仲間、アデリーペンギンが住んでる南極ってどんなところ?

毎月かえて楽しめる!キューブのオリジナル壁紙をダウンロードしよう

動物や植物はどうやってエネルギーをとったり使ったりしているのかな?

明日のお弁当はこれでキマリ!キュートなペンギン弁当の作り方はここ

辛いものの代表選手トウガラシに密着取材!「辛さ」の秘密、わかったぞ!

なっとうやミソ、しょうゆ。食卓を支える菌パワーのナゾにせまる!

探し物ゲームで遊ぼう!よぉーく見れば答えがみつかるぞ!

食の生産から加工・流通まで、6次産業のことがわかる番組いろいろ!

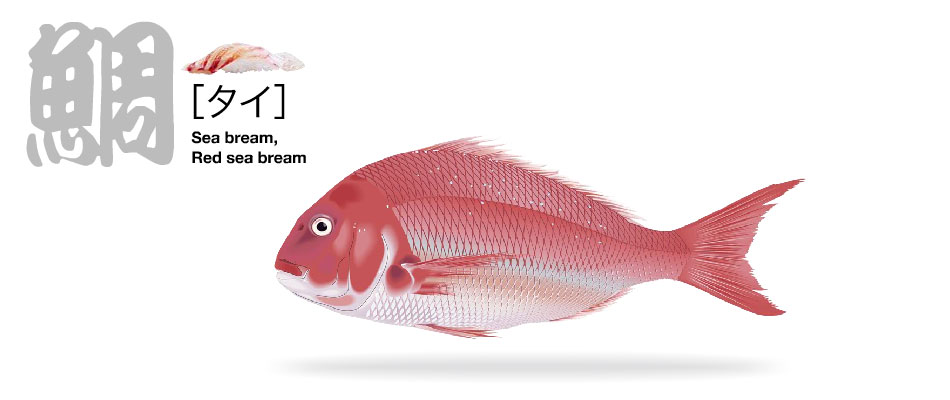

「タイ」といえば桜色にかがやくこの魚、正確には「マダイ」という名の魚です。日本近海に同じタイ科の仲間はマダイのほかに12種いますが、実際はマダイとは別の魚。タイ科以外にも、「○○タイ」「○○ダイ」と名づけられたいわゆる「あやかり鯛」が、日本各地におよそ300種以上もいるそうです。美しくて立派な、20年以上も生きるマダイはおめでたい魚の代名詞。人気に「あやかりタイ」魚が多いのも無理はありません。

ふつうは捨てられてしまう魚の頭や骨などの部分を「アラ」といいますが、タイの場合はここもおいしいことで知られています。あら煮やかぶと焼などにすれば頭の料理も人気もの。中でもエラの下のカマとよばれる部分や、ほほの肉、目のまわりの肉などは身の部分にもおとらぬ味だとか。「アラ」には「欠点」の意味もありますが、白身はもとより「アラ」やはらわた、皮までおいしいタイには関係なし?「アラ探し」はムダなようです。

タイの体の中にタイとそっくりな形をした骨があるって知っていますか?その骨は、頭があって目のような穴があき、背びれや腹びれ、尾びれもついている…まさに小さなタイの形をしていて、「鯛の鯛(たいのたい)」と呼ばれています。鯛の鯛は、肩甲骨(けんこうこつ)と烏口骨(うこうこつ)がつながってできていて、胸びれの根元あたりにあります。ちなみにこの骨があるのはタイだけではありません。マグロやトビウオなど、タイ以外の硬骨魚類(こうこつぎょるい)にも同じ骨があり、すべて「鯛の鯛」と呼ばれています。

「○○でタイを釣る」タイにまつわることわざは魚類でも群をぬく多さ。「腐ってもタイ」は条件が悪くなっても、やっぱり本来の価値は失われないたとえ。「エビでタイを釣る」は「小さな投資で大きな利益を得ること」のたとえとして使われるおなじみのことわざですが、この「エビ」を「飯粒(めしつぶ)」や「雑魚(ざこ)」なんていうものにおきかえた同じ意味のことわざもあるのだとか。「小さな投資」はいろいろあっても、「大きな利益」のシンボルにふさわしい魚は、やっぱりタイ以外考えられない!?